今日も読書で、1冊の本を読みあがりました。最近ではなかなか無いことでした。コロナ自粛期間に読書週間をつければよかったと思い返しました。

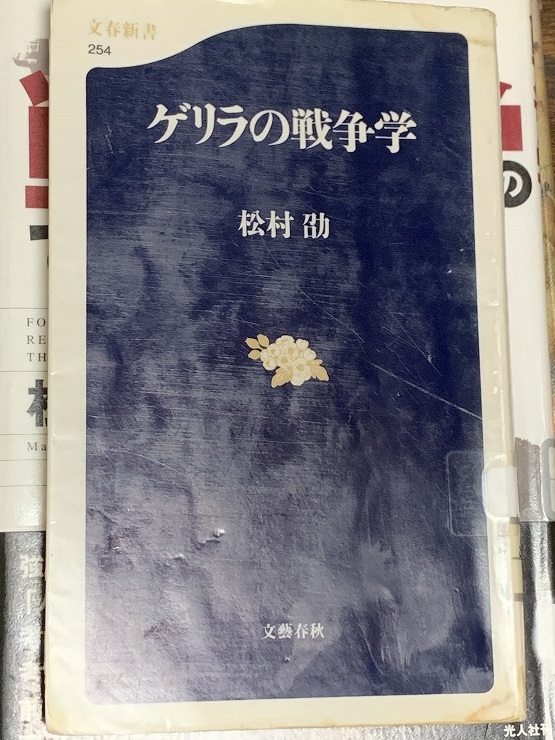

読んだ本は、「ゲリラの戦争学(松村劭)」です。おいおい、前に読んだ本<久しぶりの読書:戦争の20世紀(松村劭)2020.6.20>が戦争本で、また、戦争本か、それも「ゲリラとか物騒なはなしだな」とか大勢の人が思うかもしれませんが、安倍総理が、河野太郎防衛相に続いて、イージス・アショアの計画停止の話をした直後に、その説明を自民党内にも十分に説明しない内に、今度は「敵基地攻撃能力の保有」を言いだしました。信者にはそれでも良いのでしょうが、方向転換、攻撃手段を大きく変更するには、自分を支える陣形を整えないと周りが距離感を持ち、反発するだけになるでしょう。果たして、今回のことは、制服組はどのように考えているでしょうか。大いに気になります。

戦争物を続けて、しかも、同じ著者(松村劭氏)、それも陸将補を務めた、自衛隊トップクラスの人が書いたもで、幕僚分野を務めた人材ですので、言うまでも無く理論家です。前回は、戦争で主力部隊がぶつかり合う、いかに自分が優位に戦うかの話でした。私が読み込んだところは、陸戦において、お互いが100%の軍勢の人員・戦力で戦うのでなく、戦車も整備や修理に入っているものがある。戦いを続けるための兵站部門にも多大な体制を支える必要がある。先陣の工科部隊も必要だということもすぐにわかりました。海戦、空戦にはそれ以上の体制が必要なことも容易に推測されることでした。

さて、ゲリラ(戦)です。感じでは、近代に発するものの様ですが、ゲリラの戦争学にによれは、紀元前からのその戦いがあるが、人力で無い火薬を使った武器が使えるようになってからと書かれています。それまでは、刀剣や槍を巧みに使えたり、馬術に長けた職業的な軍人が圧倒的に有利でしたが、ゲリラにあっての要領は、相手をせん滅するのが任務や目的ではなく、第一に襲撃して敵軍の軍需物質やVIPを狙うこと、第二に伏撃、第三に破壊工作、第四にテロリズム、第五は退却、第六は潜伏とされています。ゲリラは持久力をもって、変幻自在に機動力を持って変遷出来る能力であるようです。

先に述べておきますが、私はいかにゲリラは戦うべきかですが、作者の松村劭氏はいかにゲリラを撃退するか、消耗させるか、あくまで正規軍、つまり、国家の軍隊の立場です。そのために、このゲリラと戦うのに「コマンド」に役割が出てきます。

記述では、多数の歴史上のゲリラ戦が俎上に載せられます。一般には、ゲリラが正規軍と戦う場面ばかりが強調されがちですが、世界を通じて、強国の支援(人と物)が背景にあっての戦いとなることが展開されます。平たく言えば、世界強国はいつも世界の争いの背景にあって、その相手国を消耗させてくれる側につくというものでした。旧来は、それがわかりやすく、自由主義のアメリカと共産主義のアメリカがその主役であったのですが、中東、イスラムの世界では新しい様相を帯びるのでしょう。私には、キューバのカストロの記述が浅かったのと、ベトナムの強固さの分析に物足りなさを感じました。まー、めったにしない読書なので、2冊目になると、親しみを込めて、好きに言わせてもらいます。私は、アナーキストなんです。

#コロナ自粛期間,#ゲリラの戦争学,#松村劭,#イージス・アショア,#陸将補,#正規軍,#持久戦,#町田市議会議員,#吉田つとむ,#ナーキスト

吉田つとむHP 町田市議会議員 吉田つとむのブログ

コメント